M É M O I R E

pour

Les trois communes de Solliès-Pont, Solliès-Ville et la Farlède

contre

Le sieur Brun, entrepreneur et la commune d'Hyères

Les intérêts agricoles et industriels et par suite la paix publique sont gravement menacés dans les trois communes de Solliès-Pont, Solliès-Ville et Solliès-Farlède, et même dans la commune d'Hyères.

Il s'agit de prévenir une immense perturbation ; à cet effet, il suffira, nous l'espérons, d'éclairer et de prémunir l'autorité supérieure contre des manoeuvres et des entreprises inqualifiables, d'autant plus dangereuses, que le succès, impossible pourtant selon nous, en amènerait à coup sûr la reproduction en bien d'autres lieux ; manœuvres et entreprises à la faveur desquelles le sieur Brun, de concert avec le sieur Nègre et appuyé cette fois sur la municipalité d'Hyères, voudraient nous enlever des eaux qui depuis des siècles contribuent à l'arrosage déjà si insuffisant de nos 411 hectares de terres arrosables, et à la marche de nos belles et nombreuses usines ; et en outre à l'arrosage de deux à trois cents hectares dans les terroirs de La Crau et de la commune d'Hyères.

Les eaux sont, en effet, de nos jours, un objet de convoitise universelle. Les possesseurs sont trop souvent menacés dans leur possession par la spéculation; le gouvernement, loin de faciliter ces déplacements et ces bouleversements, ne saurait procéder avec trop de réserve et de circonspection, lors, surtout que, comme dans l'espèce, les eaux convoitées reçoivent une destination d'utilité si générale, qu'il est radicalement impossible de les mieux utiliser.

Faits

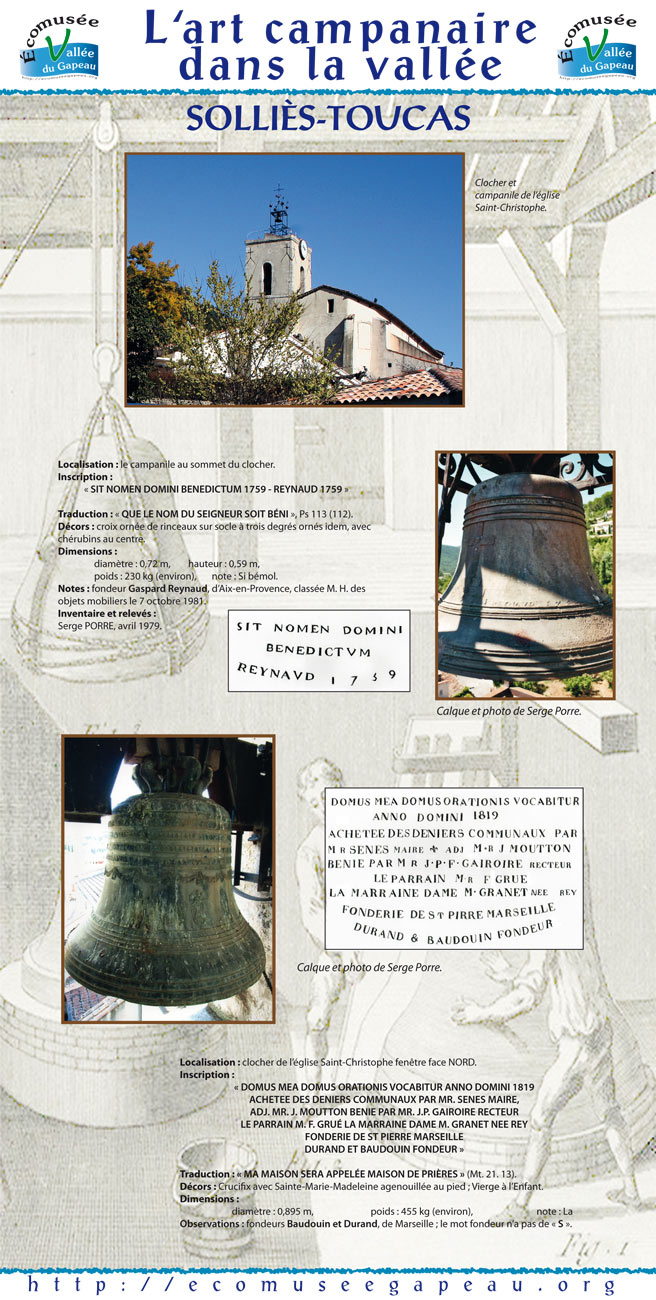

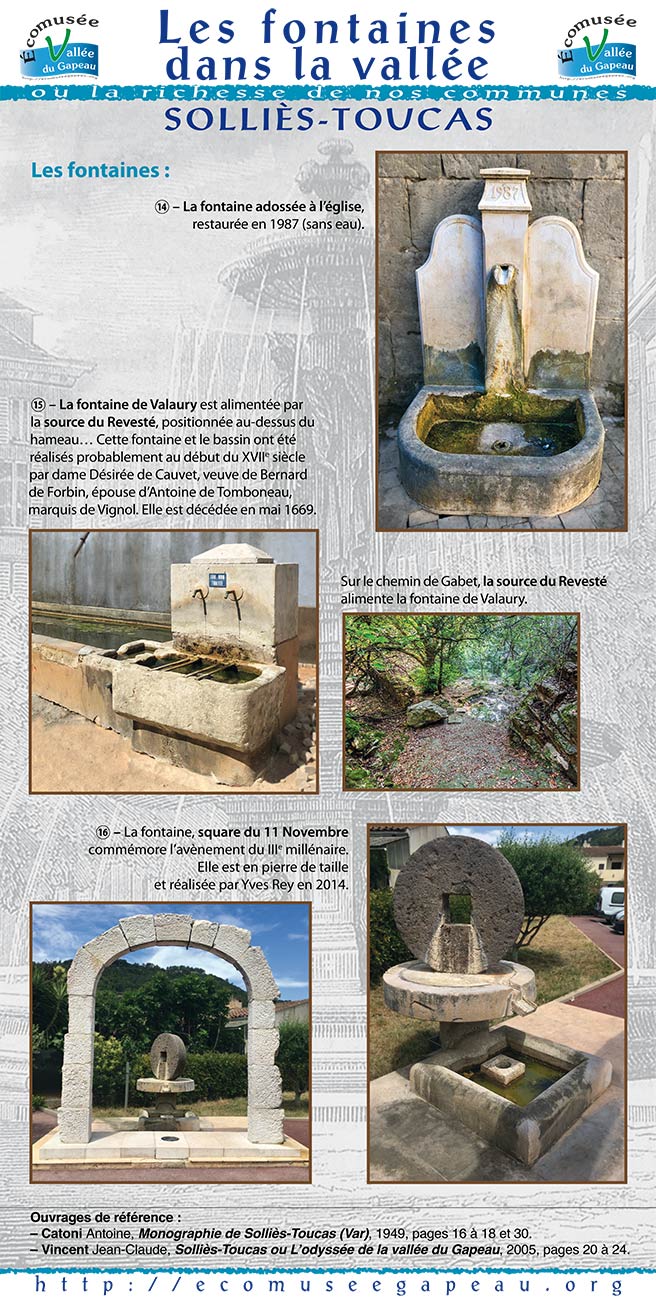

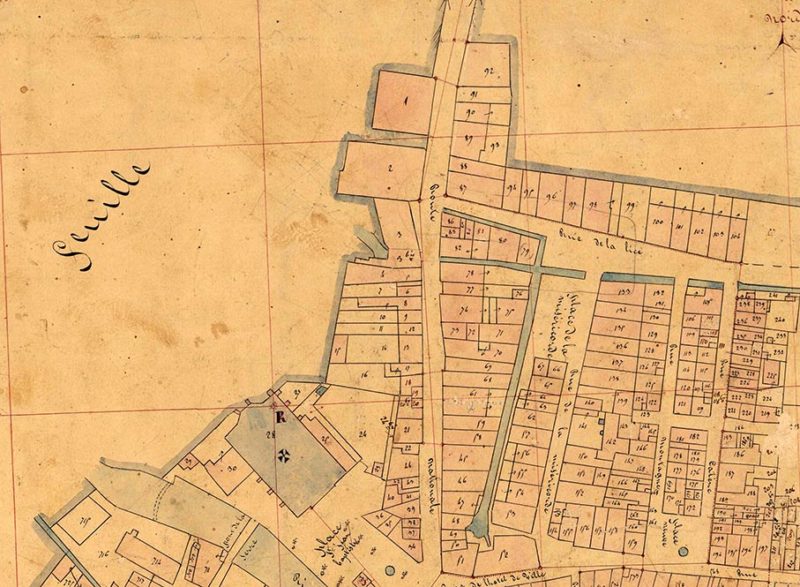

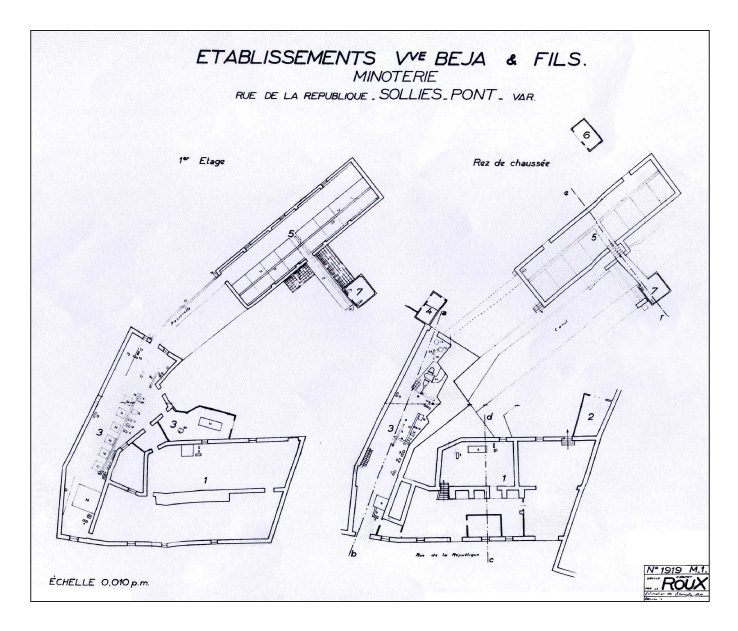

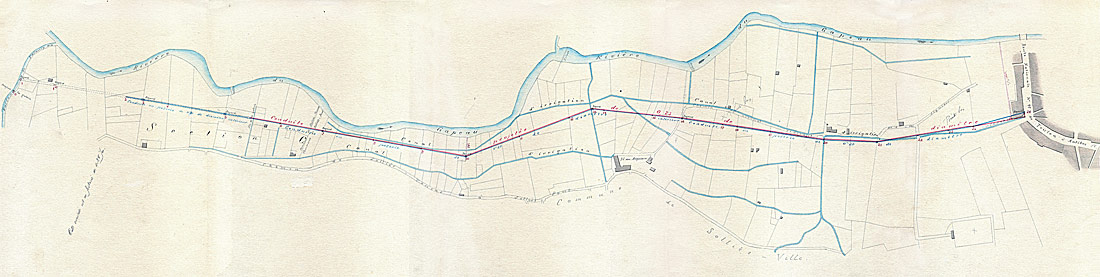

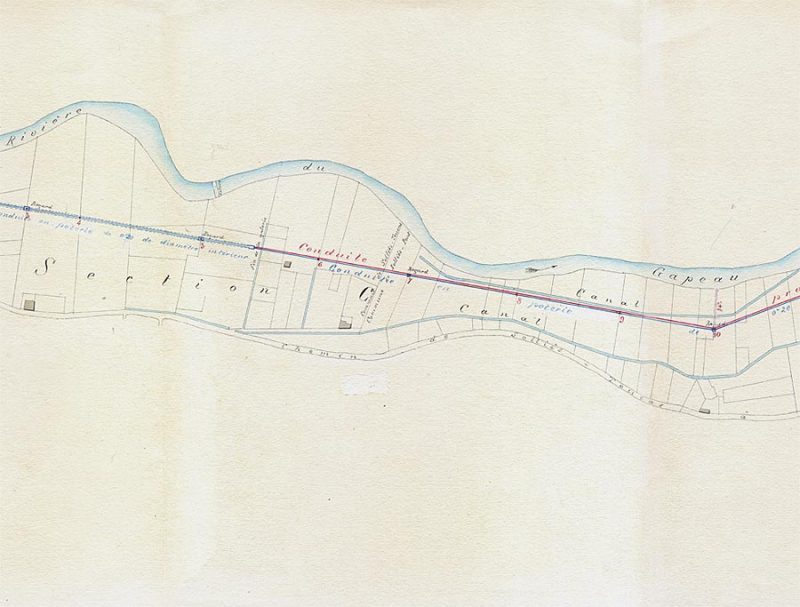

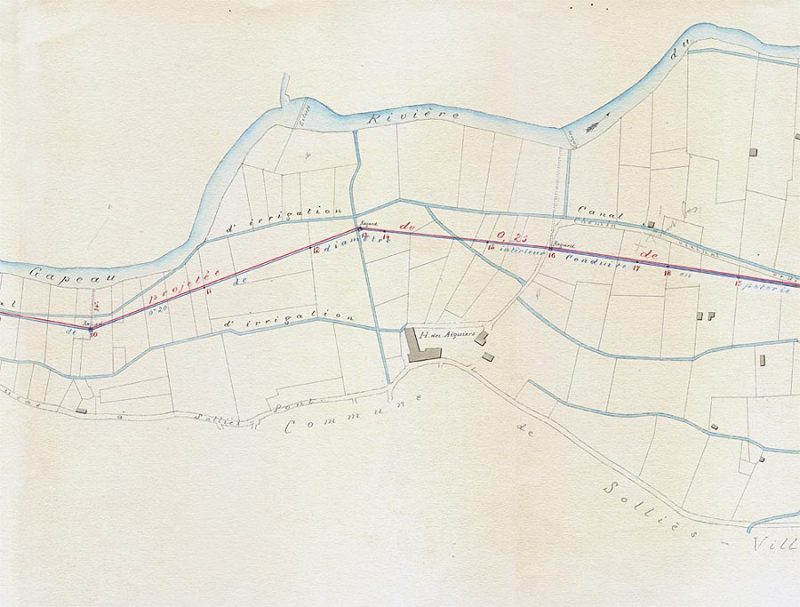

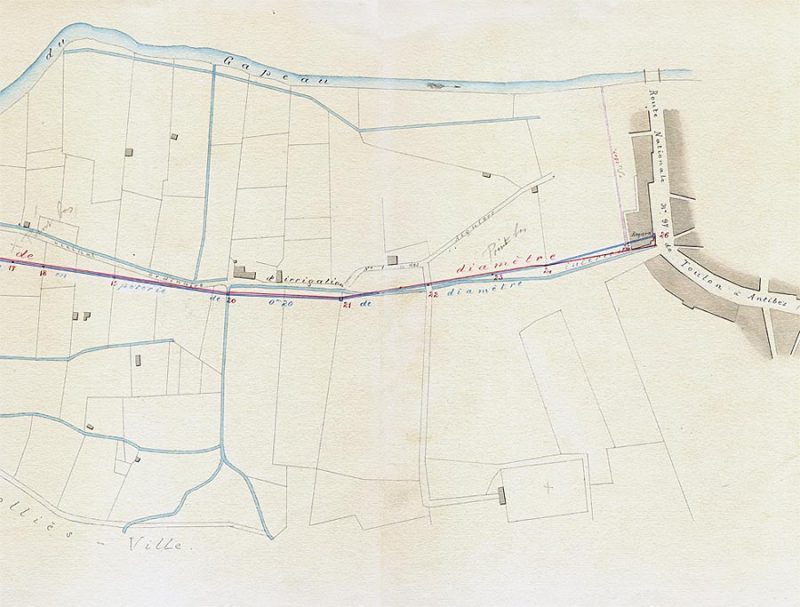

Le 12 fevrier 1839 une ordonnance royale autorisa M. Teissier à établir sur le cours de Gapeau près de Solliès-Toucas un pont et un barrage ou écluse pour, au moyen des eaux dérivées, mettre en jeu un moulin à blé, à charge de rendre les eaux à la rivière à 287 mètres 20 centimètres de distance du barrage. Pour apprécier le résultat de ces travaux sur le cours naturel des eaux de la rivière, il est nécessaire d'exposer brièvement quelques observations.

En remontant de l'usine Nègre, vers Belgentier, la vallée va toujours se resserrant, le Gapeau est à peu près un torrent à pente et avec des sinuosités très prononcées, aussi, sur un parcours d'environ 5 kilomètres, peut-on compter 8 barrages ou écluses plus ou moins élevés. Il faut remarquer que le cours des eaux attaque de préférence la rive gauche, où pour maintenir certains ouvrages et notamment la route départementale, il a fallu des murs de soutènement et de défense assez élevés ; les anciens lits comme les graviers et les terres d'alluvion se trouvent donc sur la rive droite où l'on voit aussi des masses de tufs poreux et crevassés, se laissant comme les graviers eux-mêmes facilement traverser par les eaux.

N'est-il pas certain que les sept barrages supérieurs à celui de M. Nègre, et celui-là aussi, ont dû nécessairement altérer profondément le débit des eaux de la rivière, que ces eaux ainsi violentées par les écluses et les nombreuses sinuosités ont dû au moins à chaque barrage s'extravaser en partie, traverser les masses de tuf, les graviers et les terrains d'alluvion déposés au fond de son ancien lit et sur les bords de son lit actuel, suivre souterrainement la pente de la vallée et revenir inférieurement au lit de la rivière, d'où ces nombreux barrages supérieurs les avaient extravasées.

On n'a pas oublié dans la contrée, qu'avant le barrage Nègre, peu en dessus, comme en dessous de son fond et sur plusieurs points, de nombreuses infiltrations revenaient à la rivière, et contribuaient puissamment à alimenter la première écluse (de la ferrage) et aussi la grande écluse dite de Messieurs.

Depuis la construction du barrage Nègre ces infiltrations ont disparu, mais les eaux revenaient à la rivière par le canal de fuite du nouveau moulin.

L'état des choses va complètement changer, M. Teissier fait construire son écluse et son pont et comme les crues avaient emporté son premier pont et sa première écluse, il dut, en les reconstruisant, creuser d'autant plus profondément leurs fondations, ainsi que celles de leurs épaulements que, par mesure de précaution, il dut prolonger très avant à travers les terres sur les deux rives.

Là ne se bornèrent pas les travaux, M. Teissier fit creuser transversalement à la vallée une profonde tranchée sur une longueur d'environ 80 à 90 mètres et dût nécessairement relier aux épaulements de son écluse les profondes fondations des murs de soutènement de cette tranchée.

Est-il besoin de se demander en l'état de tous ces travaux ce que pouvaient devenir les eaux provenant des extravasions produites par les 7 à 8 écluses supérieures existant comme nous l'avons dit sur un parcours d'environ cinq kilomètres, et ce que pouvaient devenir toutes les diverses infiltrations à travers les graviers, les tufs crevassés, etc. Toutes ces eaux furent arrêtées par le barrage, par les épaulements et par la longue et profonde tranchée transversale. Le cours des eaux souterraines de la rivière fut intercepté ; les eaux s'accumulèrent en amont de ces travaux et finirent enfin par se créer une nouvelle issue pour reprendre leur ancien cours et revenir à la rivière, non plus comme autrefois sur divers points, mais par le canal de fuite du moulin(1).

C'est ainsi que fut créée la prétendue source Nègre. Nous trouverons ci-après dans certaines clauses de l'acte du 2 mai 1870, par lequel le sieur Nègre a vendu sa prétendue source au sieur Brun, clauses dont nous transcrirons les termes littéraux, la confirmation de cette induction; pour réduire à zéro la prétendue source, il suffirait de pratiquer au dessus une tranchée pareille, toujours transversalement à la vallée, et à une profondeur suffisante il y a certitude, que l'on couperait et que l'on arrêterait toutes les eaux, et c'est ce que les trois communes intéressées ne manqueront pas de faire si, chose toutefois improbable, on leur en fait une nécessité, les propriétaires des jardins et des terres arrosables de La Crau et d'Hyères, joindraient sans doute leurs efforts aux nôtres pour réaliser ce résultat, et dans ce cas quel profit retirerait la ville d'Hyères de son aventureuse et énorme dépense ?

Poursuivons : M. Teissier, ruiné par la création de son usine, fut exproprié par M. Gautier, son créancier, qui s'en rendit adjudicataire et offrit peu à près de vendre à la commune de Solliés-Pont, au prix de trois mille francs, les eaux de cette prétendue source ; la municipalité, convaincue que ces eaux n'appartenaient pas à l'usine, mais à la rivière, et que M. Gautier n'en avait que l'usage déterminé par l'ordonnance royale précitée, refusa de les acheter. M. Gautier continua donc de rendre par le canal de fuite toutes les eaux à la rivière.

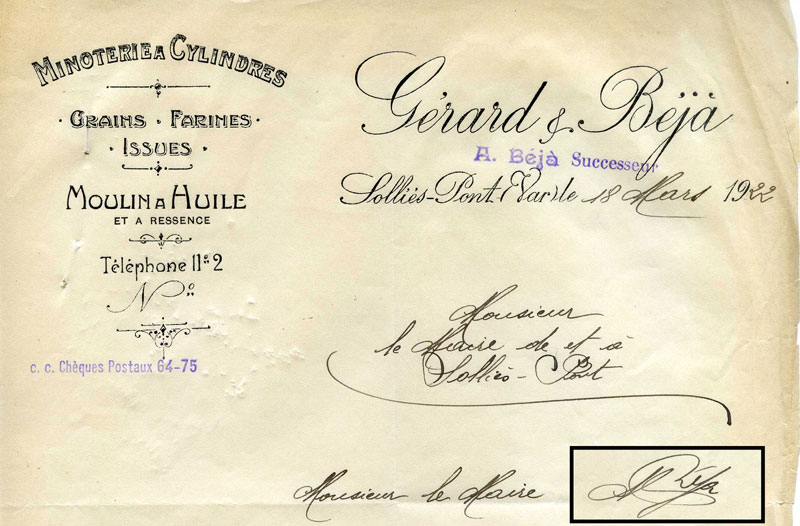

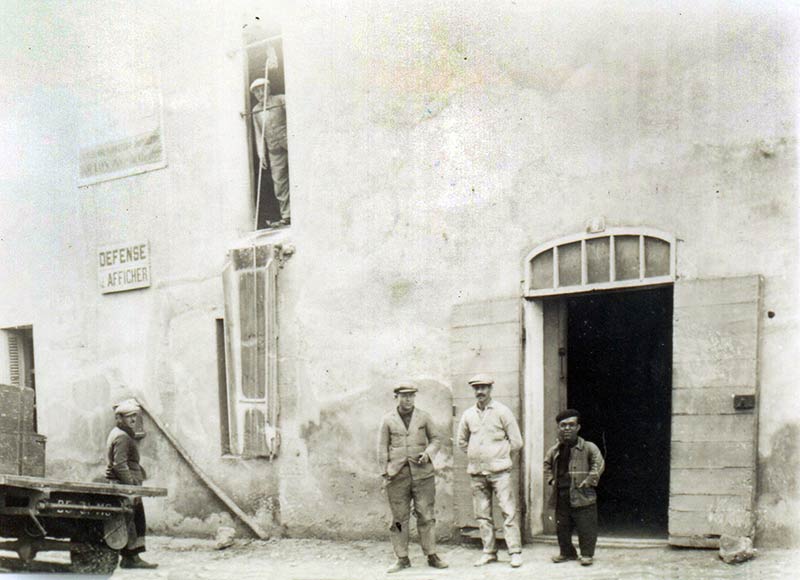

Quelque temps après M. Gautier revend l'usine à M. Nègre père, les choses restent en l'état ; devenu minotier après la mort de son père, M. Nègre, ne se contente pas du moulin acquis à bonnes conditions (M. Aubert de la Castille, nous a assuré, avoir refusé d'acheter de M. Gautier au prix de onze mille francs,) M. Nègre, disons-nous, exalte sa prétendue source, bat et fait battre la grosse caisse partout à l'effet d'en vendre les eaux : Toulon d'abord, renseigné sur la nature et la provenance de ces eaux reconnues de même nature que celles de Gapeau, refuse de les acheter. Le chemin de fer, après bien des tâtonnements, les refuse aussi ; enfin la commune de Solliès-Pont, dans l'intérêt de la paix publique, pour prévenir des conflits et des. procès dispendieux, se décide à mettre un terme à toutes ces agitations, car l'opinion vivement émue dans nos campagnes par suite des années de sécheresse que nous venions de traverser, et de l'extrême pénurie d'eau qui en était résulte, redoublait d'inquiétude, en apprenant de temps à autre que M. Nègre cherchait à vendre les eaux soit au chemin de fer, soit au sieur Brun et Maurel de la ville d'Hyères ; A l'effet donc de calmer, de rassurer toutes ces vives et profondes émotions, comme aussi pour prévenir des complications, des conflits, dispendieux devant l'autorité administrative et judiciaire, la commune de Solliès–Pont achète de M. Nègre toutes les eaux qui peuvent traverser ou naître sur son fond au prix de vingt mille francs. Le conseil municipal et les plus forts imposés sont convoqués pour délibérer sur un emprunt au crédit foncier de trente mille francs, dont vingt mille pour l'achat Nègre et dix mille pour couvrir un arriéré de pareille somme.

Dans une première réunion, les plus forts imposés trouvèrent l'emprunt de 30 mille francs exagéré, toutefois la délibération fut renvoyée à quinzaine on voulut sans doute pressentir l'opinion publique, qui plus émue et plus inquiète que jamais, manifesta le désir d'en finir une fois pour toutes, et de s'assurer des eaux d'une manière absolue et définitive ; l'emprunt de vingt mille francs seulement et l'achat des eaux, quelle que fut leur provenance, furent donc autorisés dans une seconde délibération.

Ici nous devons répondre à deux objections qui nous ont déjà été faites ; la première n'est pas fameuse : ces eaux litigieuses ne vous sont pas si nécessaires puisqu'on vous les a offertes et que vous les avez refusées, nous répondons : elles nous sont si nécessaires, si indispensables que nous les avons achetées et que nous les aurions payées, bien que nous soyons tous convaincus que ces eaux, loin d'être la propriété de M. Nègre, sont une dépendance de la rivière et comme telles, appartiennent aux usagers des trois communes ; et que la réunion des plus fort imposés n'avait fait, en achetant, qu'assurer la paix publique, prévenir des complications et consentir dans cette pensée un sacrifice accepté de la population.

Voici la seconde objection : elle détruit pour ainsi dire la première, puisque vous avez acheté les eaux, vous avez reconnu les droits et la propriété de M. Nègre sur ces eaux.

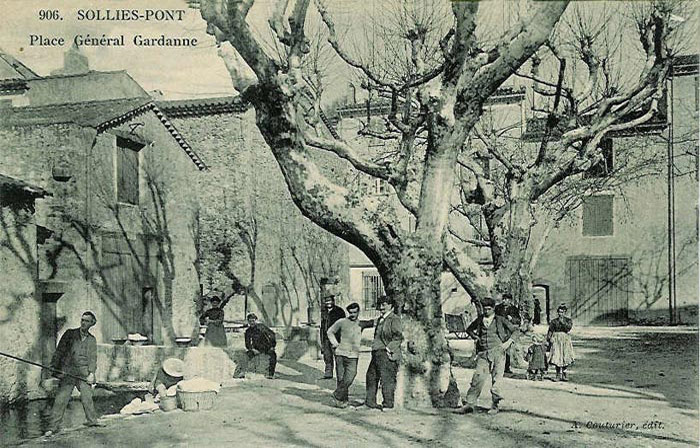

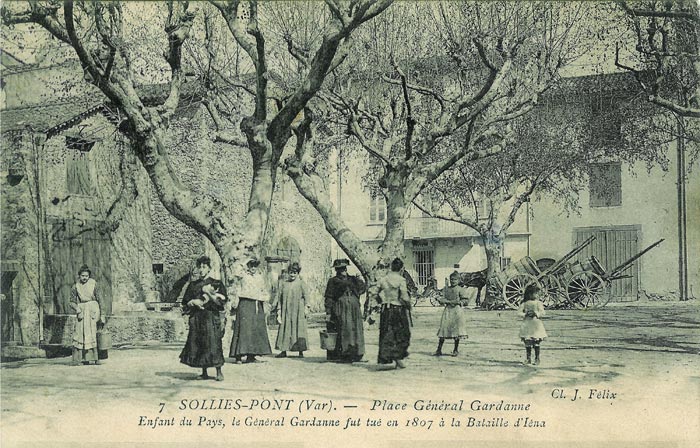

Les raisons qui ont déterminé ce marché sont brièvement exposées ci-dessus ; assurer avant tout l'arrosage quoique insuffisant de nos 411 hectares et des jardins de Solliès-Pont et rassurer les 630 propriétaires qui les possèdent, assurer aussi l'alimentation de nos fontaines, qui pendant les trois mois d'été, juillet, août et septembre, ne peuvent se passer des eaux souterraines bouleversées encore par les nouvelles fouilles de M. Négre ; sauvegarder la salubrité publique pour la population de Solliès-Pont si rudement éprouvée par le choléra de 1865. C'étaient là de puissantes considérations qui naturellement conseillaient l'espèce de transaction intervenue entre M. Nègre et la commune de Solliès-Pont, l'intérêt de la salubrité publique à lui seul aurait commandé le sacrifice. Gapeau, en effet, traverse la commune du nord au sud, son lit au nord et au sud est contenu par deux écluses, la nappe d'eau presque stagnante formée par la seconde écluse est bien au centre de l'habitation et reçoit les résidus des importantes tanneries Gence et Boyer, si on enlève les eaux de la rivière, il y aura donc au centre du pays un foyer d'infection. Il fallait donc, de manière ou d'autre, prévenir une si dangereuse éventualité, et moyennant le sacrifice de vingt mille francs tous ces grands intérêts étaient sauvegardés

Mais qu'arrive-t-il ? Dans l'intervalle des deux délibérations : Le sieur Brun arrive-t-il de Wuissons, son domicile (Seine-et-Loire), sur les brisées de la commune ? Non ! il envoie sa procuration au sieur Roux. M. Nègre est circonvenu et se résigne à vendre au sieur Roux, mandataire du sieur Brun, ces mêmes eaux qu'il a déjà vendues, par acte sous-seing privé à la commune de Solliès-Pont, et cela sans sommation ni mise en demeure, sans la moindre formalité, sans même prévenir le maire avec lequel M. Nègre a traité.

M. Nègre devait pourtant s'estimer très heureux d'obtenir vingt mille francs dans de telles conditions, mais les deux spéculateurs Roux et Brun lui ont offert dix mille francs de plus. L'acte passé, ils se hâtent de faire enregistrer et transcrire de manière que notre acte privé ne peut aujourd'hui leur être opposé.

M. Nègre était si peu assuré de ses droits sur les eaux qu'il vendait deux fois à deux acquéreurs différents, qu'il exige expressément dans le second acte que les sieurs Brun et Roux soient chargés à leurs périls et risques de tous les procès et sans doute des dommages-intérêts auxquels à tout événement M. Nègre ne pourrait échapper. Mais M. Nègre peut-il dormir tranquille et faire grand fond sur cette garantie et la solvabilité de l'acquéreur ? Nous examinerons bientôt l'acte du 2 mai 1870 constatant cette vente : M. Nègre ne viole-t-il pas la condition essentielle imposée à sa concession de rendre les eaux à la rivière ? Cette concession ne doit-elle pas être révoquée par le pouvoir souverain qui l'a octroyée ? Nous faisons toutes réserves expresses de nous pourvoir à cet effet devant l'autorité compétente.

Le spéculateur et consorts se mettent immédiatement à l'œuvre, ils tentent de former une compagnie pour l'exploitation de l'entreprise, publient des prospectus imprimés et le tarif de leurs concessions futures aux particuliers, font publier le tout à son de trompe dans plusieurs communes, ils parviennent à trouver quelques rares abonnés, voilà tout.

Mais comme les administrations précédentes de la ville d'Hyères, qui ne le cédaient en rien en intelligence et en dévouement à l'administration actuelle, avaient toujours repoussé l'extravagant et ruineux projet de conduire à Hyères ces eaux qui y arrivent déjà par le canal, comme nous le prouverons jusqu'à l'évidence, projet considéré par la partie saine et intelligente, nous pourrions dire par la majorité de la population, comme inutile, aventureux, ruineux, sans résultat profitable, les spéculateurs reportèrent leurs espérances vers des temps meilleurs. Un peu de chantage n'en continua pas moins, et quelques articles sur Hyères , résidence d'hiver , tentèrent de faire mousser un peu l'affaire.

Ces temps leur paraissant venus, ils ont remis l'affaire sur le chantier, appuyés cette fois sur la majorité de deux voix dans le conseil municipal (présents 18 conseillers : 10 voix pour, 8 voix contre). Ils vont solliciter un décret d'utilité publique, et l'autorisation d'exécuter les travaux nécessaires par voie d'expropriation aux termes de l'article 2 de la loi du 3 mai 1841. Examinons ce projet :

Nous sommes ici obligés de faire une rapide incursion dans les affaires de la ville d'Hyères, mais seulement, bien entendu, dans le but d'éclairer le gouvernement protecteur né des grands intérêts généraux, et ce, concurremment avec de nombreux et très intelligents notables de cette ville.

Le sieur Brun, acquéreur de la prétendue source, est domicilié à Wuissons (Seine-et-Oise), c'est de Paris qu'il envoie sa procuration notariée au sieur Roux pour traiter avec le sieur Nègre, l'acte du 2 mai 1870, dans lequel Roux agit comme mandataire de Brun, porte que le prix total de 30 mille francs sera payé au plus tard dans les trois mois, à dater du 2 mai 1870, et nous trouvons dans l'acte du 22 août 1870, que le sieur Roux n'a payé que cinq mille francs. Le prix a-t-il été soldé ? nous l'ignorons, mais le fait mérite un sérieux examen. Les 25 mille francs restant seront-ils payés des deniers de la commune ?

La commission, du conseil municipal, chargée d'étudier l'affaire, a dû préalablement demander communication de l'acte de vente de la prétendue source ; elle y aura sans doute lu cette clause extraordinaire, insolite de la part d'un vendeur qui, en règle générale, doit toujours garantir l'objet qu'il vend, lors surtout qu'il vend à une commune.

« La vente faite par M. Nègre, est-il dit dans l'acte de vente du 2 mai 1870, est consentie sans garantie de sa part autre que celle des droits qu'il a sur la source en vertu des titres de propriété sus-énoncés, droits qu'ils transmet simplement à l'acquéreur sans garantie du débit actuel et futur de ladite source, M. Nègre n'entendant être recherché en rien par suite n'importe quel prétexte et par qui que ce soit, M Roux obligeant son mandant à relever et garantir M. Nègre de tout recours, frais et déboursés. »

Et plus bas : « M. Nègre s'interdit en outre de démolir son écluse ».

Que signifient ces deux clauses ? Le bout de l'oreille ne perce-t-il pas ici ? Ne pourrait-on pas dire que c'est la nimia precautio du jurisconsulte romain ? Elles prouvent évidemment que l'un ne veut pas garantir les eaux qu'il a vendues, et qui ne sont- autres que les eaux de Gapeau que l'on pourra facilement couper et ramener à la rivière, et que celui qui les a achetées défend qu'on démolisse l'écluse Nègre qui contribue à emprisonner les eaux latérales de la rivière et à en créer une prétendue source, voilà les deux innocents créateurs de cette prétendue source, ces deux clauses nous serviront puissamment à obtenir la démolition de l'écluse Nègre.

M. Brun, domicilié à Wuissons (Seine-et-Oise), n'est pas à coup sûr un riche capitaliste ; au terme convenu, expiré, il n'a pu payer qu'un acompte de cinq mille francs ; voudrait-il embrouiller sa spéculation dans une société anonyme et mettre en circulation de nombreuses actions pour le mieux de ses intérêts et pour mieux bouleverser la contrée ? Nous serions tentés de le croire, car une voix dans le conseil municipal a recommandé de ne pas effrayer les capitalistes et le sieur Brun n'est sans doute pas à Paris seulement pour faire une procuration notariée au sieur Roux.

Nous verrions alors se renouveler l'affaire du Bagas et M. Brun, ni la ville d'Hyères n'ignorent que malgré tout, le décret d'utilité publique n'est pas si facile à obtenir quand i1 s'agit seulement de déplacer des eaux parfaitement utilisées.

Et c'est pour des eaux si incertaines, auxquelles vendeur et acquéreur n'ont pas même confiance, que la ville d'Hyères s'imposerait les sacrifices énormes dont nous allons parler.

Nous savons d'abord qu'il a été question de douze mille francs à titre d'encouragement, de 45 mille francs pour prix de la source et frais d'acte, d'une subvention annuelle de 60 mille francs pendant cinquante ans, moyennant quoi, Brun s'obligerait à conduire à Solliès-Farlède toutes les eaux Nègre, soit environ 12 mille mètres cubes d'eau par 24 heures, dont Brun en réserve pour lui 8 mille mètres à la Farlède, parce qu'il s'appelle Brun, et 4 mille qu'il devra rendre à Hyères à la place Saint-Paul, dont encore 500 mètres pour les besoins municipaux et 3,700 pour être vendus aux arrosants de concert avec la commune.

Si les finances de la ville d'Hyères étaient dans un état florissant, on concevrait à peine qu'en l'état des deux clauses de la vente précitée et de l'incertitude sur la nature et la propriété des eaux, elle put s'aventurer, coopérer et prêter la main à une entreprise pareille, car M. Nègre sait très bien, et tous les ingénieurs qui ont visité les points d'émergence des eaux ont constaté qu'elles peuvent être coupées, et elles le seraient même avant la fin des travaux, quelle serait dans ce cas la garantie offerte parle sieur Brun pour assurer la fidèle exécution de ses obligations ?

Nulle part nous n'avons entendu parler du moindre cautionnement de sa part, en numéraire ou en hypothèques sur des immeubles sûrs et solvables.

L'eau venant à manquer, les trois quarts de la dépense réalisée seraient une perte sèche pour la ville d'Hyères.

Même dans le cas où l'entreprise s'annoncerait sous des auspices plus favorables, conviendrait-il à cette ville, vu ses embarras financiers, de s'y aventurer ?

L'énorme subvention annuelle de 60 mille francs pendant 50 ans resterait à peu près toute entière à sa charge, car elle ne peut guère compter sur le débit aux particuliers d'eau, qu'ils trouveront nécessairement trop chères, on a beau calculer, ce sera toujours de 2 à 3 millions qui sortiront partiellement et annuellement, il est vrai, de la bourse des habitants, ne faudra-t-il pas ensuite canaliser et créer les conduites pour les fontaines projetées,