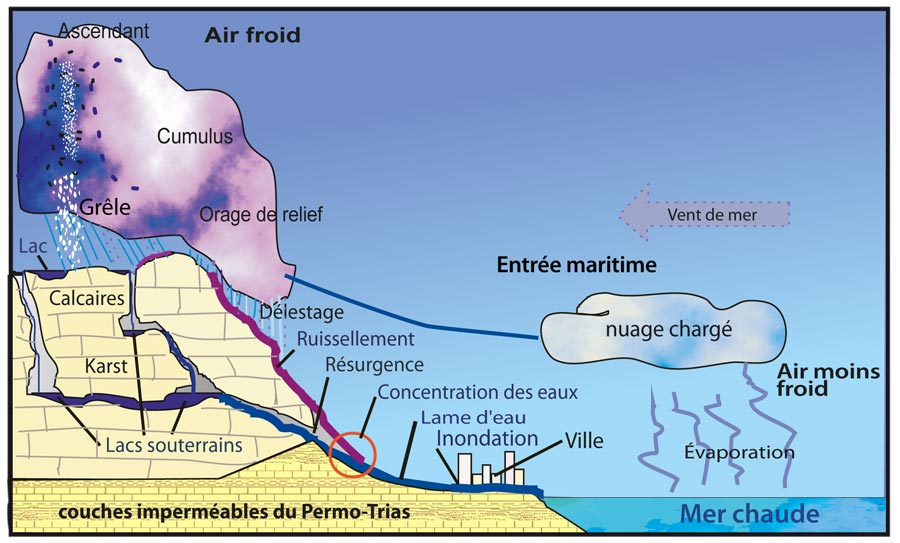

Pendant un épisode cévenol, les eaux de surfaces deviennent rapidement menaçantes pour les zones urbaines établies le long des cours d’eau ou des vallées sèches. Les trois facteurs qui régissent ce mécanisme sont en premier lieu les reliefs en « amphithéâtre » ouverts aux entrées maritimes et couronnant des réseaux avec de fortes pentes dans le bassin de réception. Le cours moyen se caractérise par un étranglement qui concentre la circulation des eaux de surface et le cours inférieur possède une faible pente et est établi dans une large vallée hébergeant des zones urbaines denses dans le lit majeur du réseau et souvent imperméabilisées par les asphaltes des voies de circulation ou par le béton des constructions. On assiste alors à des lames d’eau importantes souvent chargées de matériel en suspension (sédiments ou embâcles) qui provoquent des catastrophes comme à Nîmes, à Vaison-la-Romaine ou plus récemment à La Londe-les-Maures.

Le second facteur est un contraste entre des eaux marines relativement « chaudes » et des mouvements d’air puissants et « froids ». L’atmosphère se charge en humidité et se concentre en nuages bas qui viennent se bloquer sur les reliefs donnant de grosses averses subites.

Le troisième facteur concerne l’urbanisation du cours inférieur avec parfois des étranglements du lit majeur comme des ouvrages (pont, rocade surélevée pour éviter la submersion des voies de circulation, zones fortement urbanisées…).

Ces trois facteurs entraînent des écoulements souvent chargés en sédiments depuis les cours supérieurs et moyens qui participent à l’érosion importante des berges du cours inférieur provoquant des glissements de terrain qui entravent l’écoulement.

Le niveau de l’eau remonte en amont et le cours d’eau envahit son cours supérieur puis la plaine environnante. La végétation des berges est aussi un facteur aggravant lorsque celles-ci sont fortement érodées augmentant les chances d’embâcle au niveau des goulets d’étranglement du cours d’eau. Enfin, le matériel emporté vers l’embouchure démultiplie son engorgement surtout si le déferlement marin contrarie l’écoulement du cours d’eau.

3 Le bassin du Gapeau

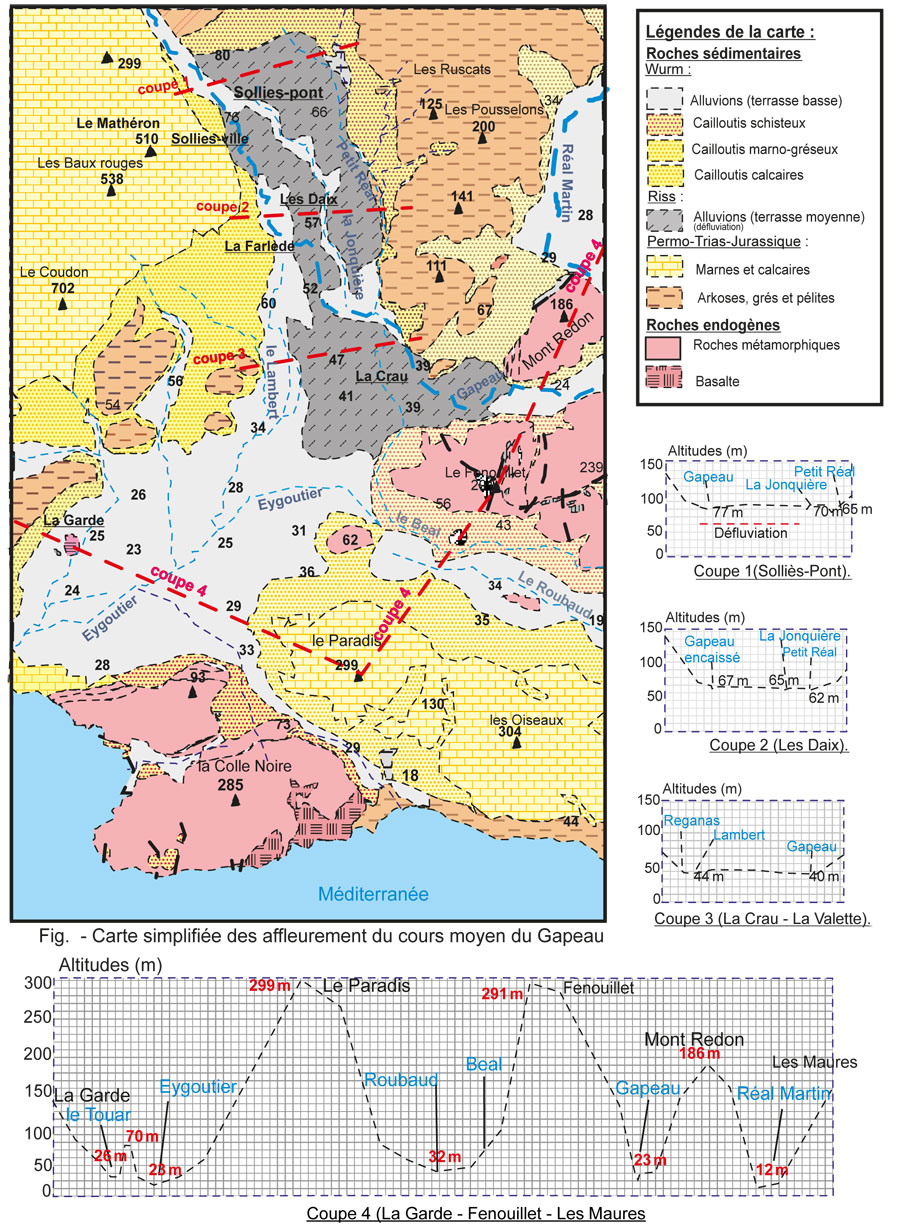

Il se compose de deux cours d’eau principaux : Le Gapeau et le Réal Martin. Bien distincts jusqu’à une petite dizaine de kilomètres de l’arrivée à la mer, les deux bassins sont constitués d’une géologie bien distincte avec la zone provençale calcaire pour le Gapeau et le massif ancien des Maures (plutonique et métamorphique) pour le Réal Martin.

3.1 Le Gapeau

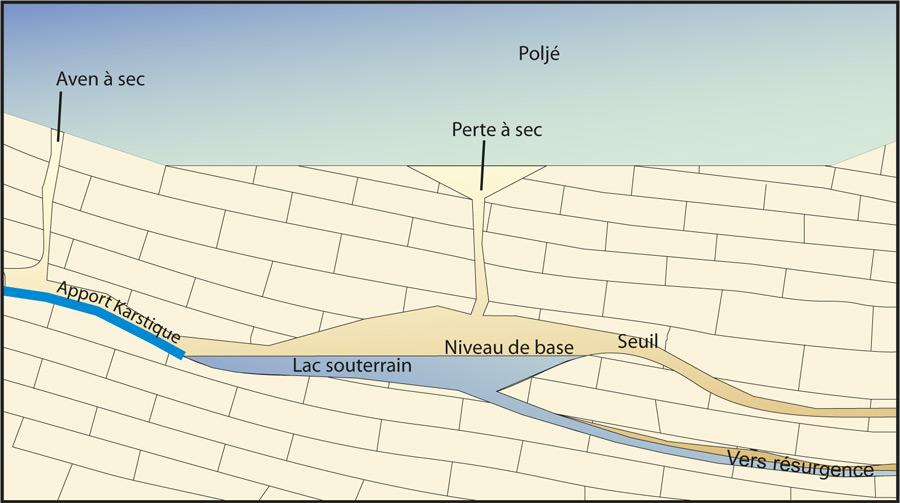

C’est le bassin principal, il s’étend sur 180 km2. Le bassin de réception de Signes est un poljé(1) entouré au Nord par les versants sud-est du massif de la Sainte-Baume et dans sa partie méridionale par les hauteurs du plateau des Morières. Un autre poljé est bordé au nord par les hauteurs de Mazaugues et de la Loube et par les barres de Cuers au Sud. Il est drainé par un petit affluent qui alimente le cours supérieur du Gapeau en passant par Méounes. Ces deux grandes cuvettes structurales et de dissolution ont longtemps fonctionné en réceptacles fermés ou drainés par des ponors(2) comme les lacs de la Roquebrussanne. Les ponors et des avens(3) permettent la mise en charge des réseaux karstiques qui alimentent les sources du Gapeau à Signes.

Le cours supérieur démarre à la sortie du poljé de Signes et s’enfonce dans des gorges étroites entre Méounes-lès-Montrieux et Solliès-Pont. Cette vallée reçoit des cours d’eau très courts (résurgences) drainant le plateau des Morières et les barres de Cuers. La géographie des gorges du Gapeau découle de la conjugaison d’accidents majeurs orientés NNO-SSE donnant le sens de l’écoulement principal et d’accidents secondaires NE-SO transversaux contrariant la progression du cours d’eau en créant des ressauts ou des rapides. Dans la partie haute du drainage du poljé de la Roquebrussanne, des accidents nord-sud encaissent rapidement ce petit affluent du Gapeau jusqu’au croisement de la route de Signes et de Belgentier où il rejoint le Gapeau. Tous ces accidents obliques à l’axe principal des gorges sont des sources de trop-plein ou de petites résurgences qui alimentent latéralement le cours d’eau principal.

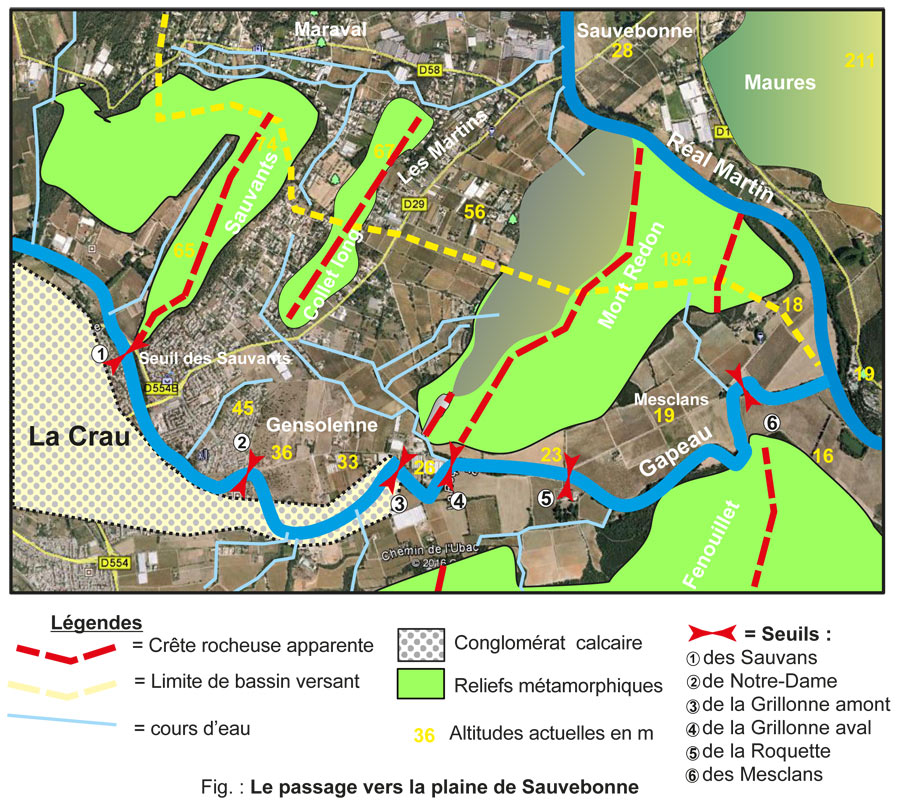

Le cours moyen du Gapeau s’établit au débouché des gorges dans la dépression périphérique des Maures. Cette vallée ourle les Maures depuis Toulon à l’ouest jusqu’à Saint-Aygulf à l’est, elle est drainée par le Gapeau que dans son tiers occidental depuis Gonfaron sommairement. Le cours d’eau traverse en diagonale cette vallée sans vraiment tenir compte des zones basses de La Garde ; c’est une défluviation dont la plus connue en Europe est celle de la plaine du Po en Italie du Nord. Il recoupe profondément un épandage de sables et de galets calcaires que l’on appelle géomorphologiquement une « crau » comme au nord de la Camargue. Le Gapeau coulait donc au-dessus du profil de la vallée. Ces trois cours d’eau se rejoignent au niveau du lieu-dit la Castille. Au niveau de la commune de La Crau, la partie basse du cours moyen traverse à l’emporte-pièce une étroiture constituée des hauteurs des Sauvans et du fenouillet et dévale dans la vallée de Sauvebonne.

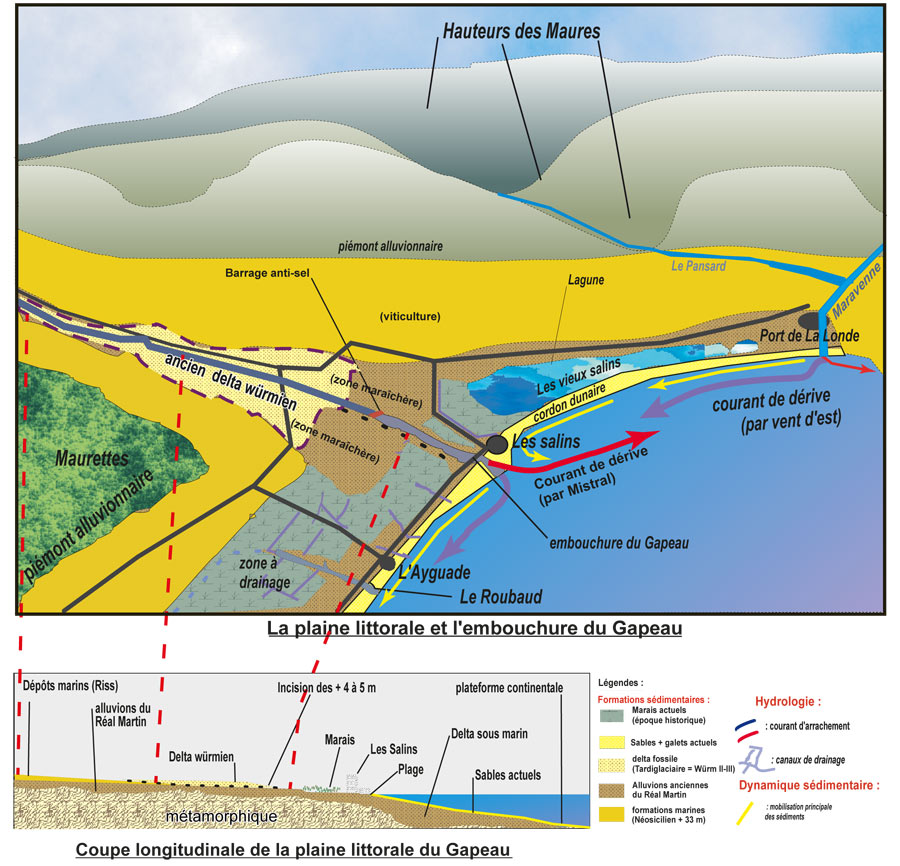

Le cours inférieur est canalisé dans la vallée de Sauvebonne, cette vallée structurale est délimitée à l’ouest par les hauteurs permiennes des Pousselons et à l’est par les Maures. Cette vallée a une altitude de 19 m alors que le cours moyen s’établit entre 80 et 40 m d’altitude. Elle est en pente faible et canalise les eaux du Réal Martin principal affluent du Gapeau. La confluence de ces cours d’eau se fait anormalement, le Gapeau coupe à angle droit le cours rectiligne du Réal Martin au niveau du camping du « Vert-Gapeau ». On notera que le profil d’équilibre du Gapeau est beaucoup plus pentu que celui de son affluent en amont de la confluence. Par la suite le Gapeau parcourt la basse vallée vers l’est en recoupant des alluvions sableuses rubéfiées jusqu’à la mer. La direction ouest-est correspond aux grands accidents affectant le massif des Maures.

3.2. Le Réal Martin

Ce bassin versant est constitué de roches métamorphiques des Maures ; les reliefs sont escarpés et les zones drainantes sont étroites rarement sédimentaires donc les écoulements sont essentiellement de surface. Le chevelu du réseau du Réal Collobrier jusqu’à la dépression périphérique des Maures à la hauteur de Pierrefeu draine une zone assez importante dénuée de nappe phréatique importante et les eaux arrivent très vite sur le littoral. Si les vents d’est bloquent les embouchures avec un déferlement important, les eaux ennoient les basses vallées et provoquent des catastrophes dans les quartiers orientaux de Hyères ou à La Londe-les-Maures.

4. Le cadre géologique du bassin du Gapeau

L’ouest du bassin est établi sur la Provence calcaire émergée à la fin du Jurassique reliant les massifs primaires des Maures et les Cévennes. Les massifs calcaires de la Sainte-Baume et de la Sainte-Victoire sont les témoignages de ces reliefs occupés par les dinosaures et les dépressions lacustres recueillant les bauxites. Ces massifs calcaires isolent la mer alpine au nord de la Téthys méridionale, ils seront repris au cours de la formation des Alpes à la fin du Tertiaire. L’est du bassin regroupant les eaux du Réal Martin et du Réal Colobrier est caractérisé par des formations métamorphiques très imperméables du Primaire avec des versants abrupts.

Le bassin oriental drainé par le Réal Colobrier est essentiellement métamorphique, les granites du Plan-de-la-Tour et de la presqu’île de Saint-Tropez n’appartiennent pas à cette zone. Les couvertures sédimentaires sont concentrées dans le fond des vallées étroites, généralement les formations de versants sont pauvres en aquifère. L’essentiel des aquifères se trouve dans les grands accidents qui cloisonnent le massif donnant très peu de sources d’altitude.

Sur le plan tectonique, l’ouest calcaire est marqué par des ondulations orientées ouest-est qui sont recoupées par une énorme boutonnière ourlée au Sud par les falaises de la Sainte-Baume et au Nord par celles de la Sainte-Victoire. Lors de la formation des Alpes apparaissent de grands accidents ouest — est dirigés par la reprise de ceux du socle primaire. La marge secondaire des Alpes naissantes est recoupée par de grands accidents nord – sud qui entaillent la Provence centrale et donnent naissance aux grands fossés d’effondrement de la vallée du Rhône et de la Durance. Pour le bassin hydrographique du Gapeau, la conjugaison de ces différents accidents avec le socle donne la géométrie des cours supérieurs avec les gorges du Gapeau à l’ouest et des vallées du Réal Martin et du Réal Collobrier à l’est. Les surfaces structurales du permo-trias de la dépression périphérique des Maures pendent vers l’ouest entre Cuers et Toulon, les hauteurs des Pousselons isoleront pendant un temps les cours du Gapeau et du Réal Martin.

5. Le Quaternaire régional

En Méditerranée, cette période est marquée par des oscillations importantes des lignes de rivage (avec des transgressions jusqu’à des hauteurs de 108 à 110 m au-dessus du zéro actuel (Calabrien moyen) et des régressions importantes, dont la plus grande, se situe vers 100 à 120 m au-dessous du niveau actuel (Tardiglaciaire). Beaucoup des dépôts quaternaires ont disparu, effacés par l’érosion continentale ou engloutis en mer, cependant les manifestations des plus récents persistent dans le paysage et impriment un caractère particulier au littoral depuis les plaines alluviales jusqu’au plateau continental immergé.

La période -300 000 à -120 000 ans possède deux appellations suivant que l’on s’intéresse au quaternaire continental alpin (Riss) ou au quaternaire marin méditerranéen (Sicilien-Tyrrhénien). Elle est marquée en mer par deux épisodes transgressifs entrecoupés par deux épisodes régressifs. D’après les travaux de E. BONIFAY, les oscillations de la mer s’atténuent vers l’Actuel avec dans l’ordre chronologique : le Néosicilien transgressif atteignant les +33 m et l’Eutyrrhénien II avec un maximum à + 20 à 22 m par rapport au zéro actuel.

D’une manière générale, les phases transgressives s’inscrivent dans le paysage par des ruptures rapides des versants suivies de fonds de plaine quasiment horizontaux. Cette modification topographique correspond à la mise en place de plate-forme d’abrasion marine et au démantèlement par la mer des formations de versant. Cette particularité se distingue facilement sur les cartes topographiques du pays toulonnais et sur les îles d’Hyères, la courbe de niveau des 30 m marque un brusque changement entre les courbes très écartées sous-jacentes et celles très serrées des versants en amont. Sur le plan sédimentologique, on remarque la présence de limons fins dans les parties basses limités en amont par des gravières à galets aplatis d’origine diverses entre 30 et 34 m d’altitude puis on passe à des éboulis de versant.

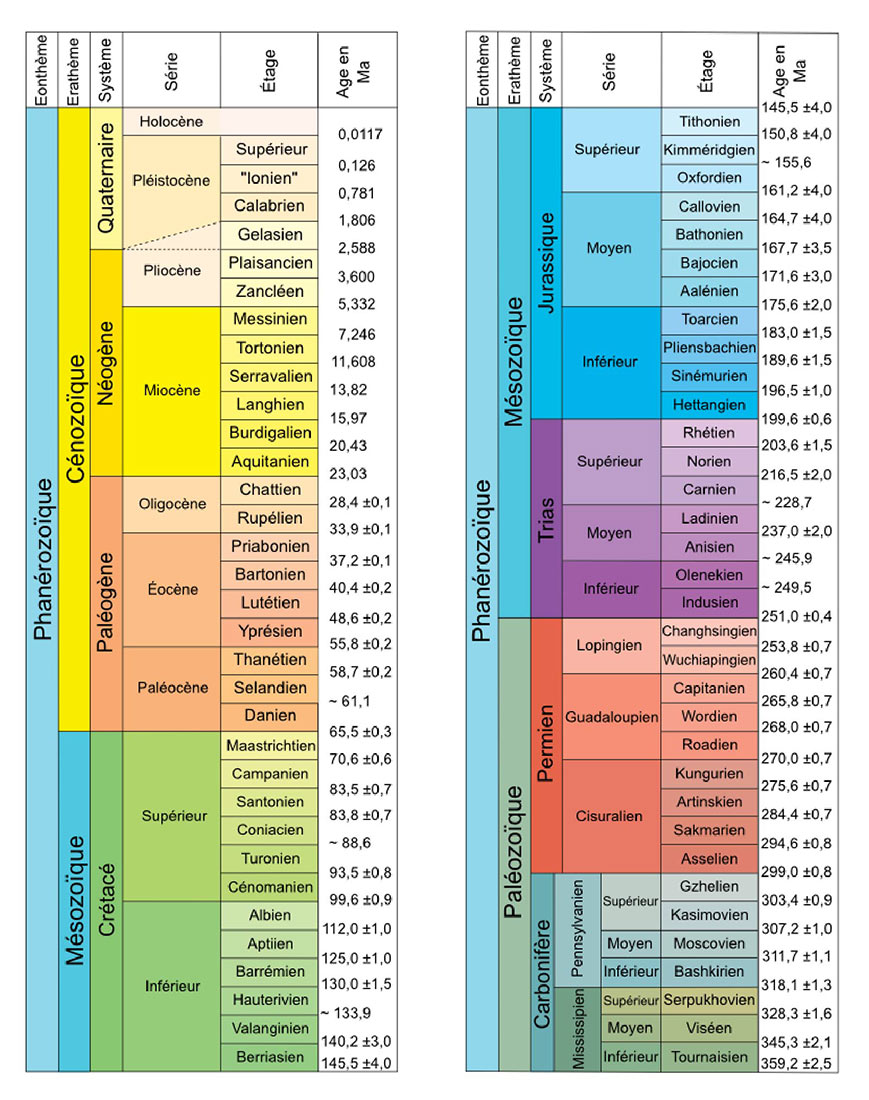

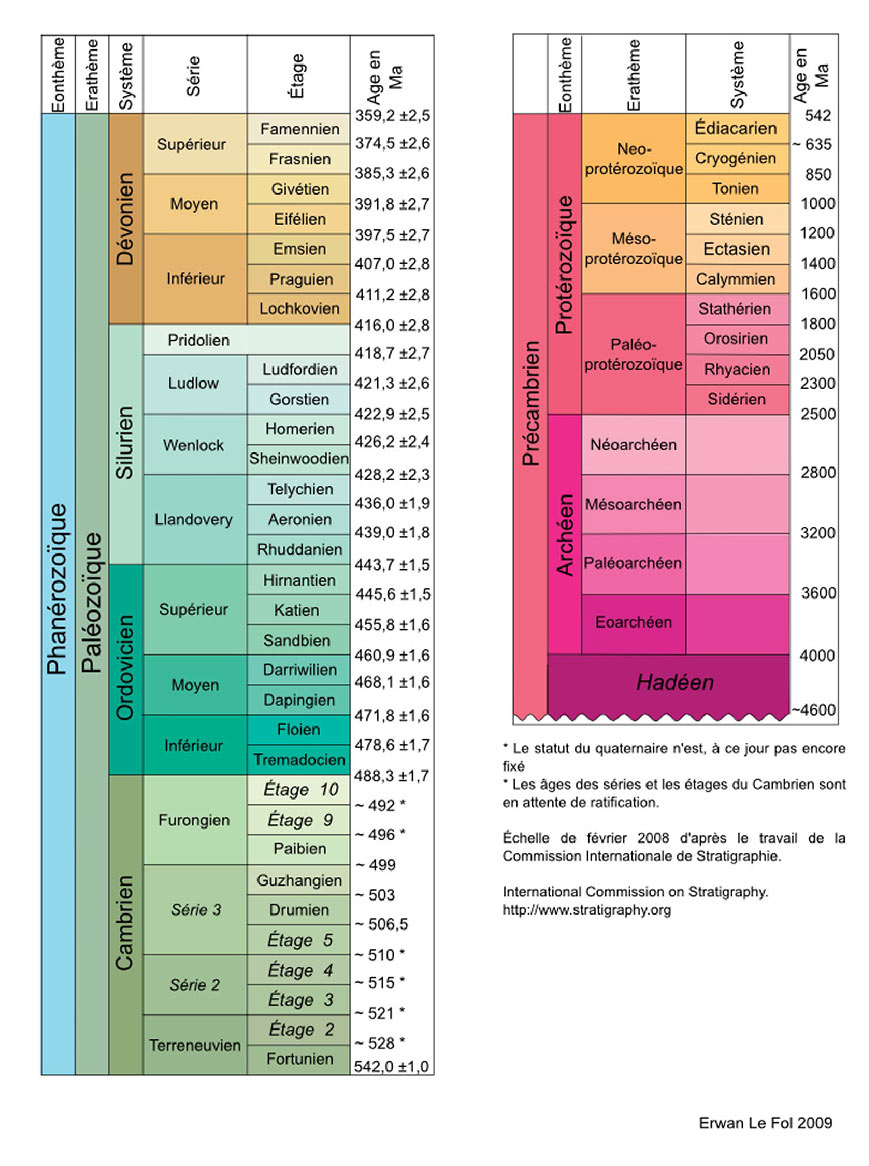

Le tableau ci-après montre un essai de corrélation entre les différentes chronologies du Quaternaire.